[다시,교사하다]세번째 이야기, 이름

휴직했을때 제일 아쉬웠던 중 하나는,

나 자신의 이름으로 살지 못했던 것입니다.

‘이은진’으로 살기보다는 ‘가* 엄마’, ‘해* 엄마’로 불리는 경우가 많았고,

또 주로 하는 역할 역시 ‘누구의 엄마’였습니다.

물론 ‘엄마’라는 역할은 저의 중요한 정체성 중 하나입니다.

하지만 엄마‘로서만’ 사는 것은 또 다른 문제였습니다.

그래서 내 이름으로 살지 못한다는 것이 휴직 기간동안의 가장 큰 아쉬움이었습니다.

‘이은진’이란 이름으로 불린다는 것은

‘엄마’라는 역할을 넘어,

나 자신의 고유한 성격과 개성, 그리고 꿈을 실현해가는

한 개인으로 존재한다는 의미입니다.

유엔아동권리협약 7조에는 ‘이름을 가질 권리’가 명시되어 있습니다.

세계인권선언에는 이름을 가질 권리를 명시적으로 나타내고 있지는 않지만,

제6조에서 ‘인간으로 인정받을 권리’가 이를 포함하고 있다고 할 수 있겠습니다.

이름을 가질 권리란, 단순히 ‘이름의 유무’만을 뜻하지 않습니다.

성별이나 나이, 직업, 장애의 유무 등, 어떤 특정 조건이나 역할이 아니라,

독자적인 생각과 판단을 하는 고유성을 지닌 한 명의 개별적인 존재로 인정받는 것,

그것이 바로 ‘이름을 가질 권리’의 참 뜻일 것입니다.

부모가 자식을 낳으면 고심해서 이름을 정합니다.

좋은 의미를 담고, 미래의 안녕을 기원하면서 이름을 짓지요.

이름이란 그런 것입니다.

마찬가지로, 교실의 이름도 그렇게 지어야겠다는 생각을 했습니다.

나의 의도와 생각으로 혼자 붙인 이름에,

숫자를 매기는 기수를 붙이고 싶지는 않았습니다.

새롭게 만나는 아이들의 마음과 뜻을 담아,

그들만의 ‘고유한’ 개성과 특징, 바람을 담은 고유한 이름을 짓고 싶었지요.

그래서 매년 아이들과 함께 새로운 학급 이름을 짓습니다.

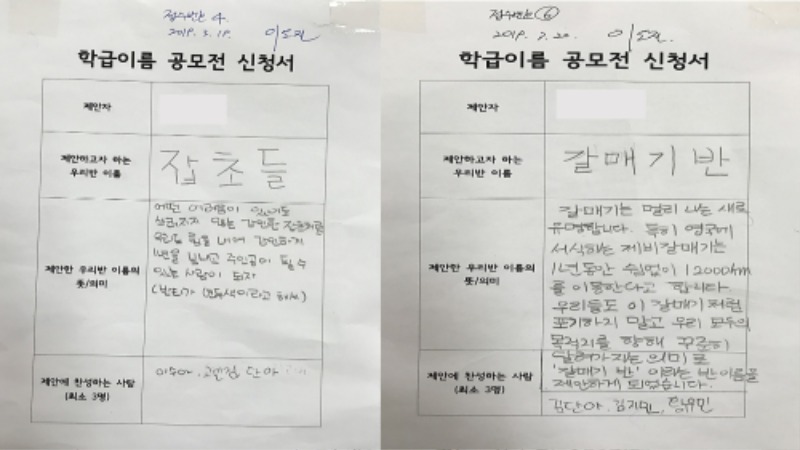

올해는 아이들과 함께 3주를 생활한 뒤, 우리반 이름 공모전을 열었습니다.

3주동안 생활해본 느낌을 반영하여,

우리반의 특징이 잘 드러나는 이름,

그리고 그렇게 이름을 짓고 싶은 이유를 적고,

친구들의 추천을 받아서 이름 공모전에 응모하도록 했습니다.

그리고 그렇게 응모한 내용은 교실에 게시해두었습니다.

총 6개의 이름이 공모전에 출품(!)되었습니다.

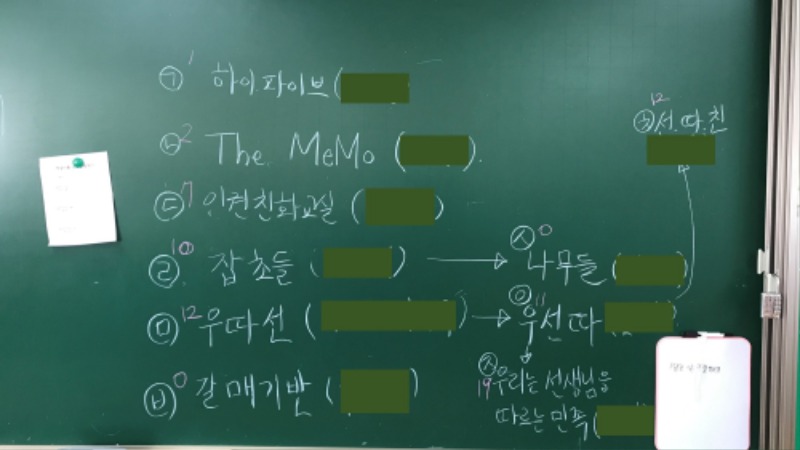

1주일 뒤, 아이들과 함께 학급회의를 했습니다.

먼저, 이름 공모전에 참여한 아이들이 앞에 나와서

자신이 왜 이런 이름을 지었는지 발표합니다.

아이들은 제안자의 발표를 듣고 궁금한 점을 질문하거나,

이 생각을 바탕으로 더 나은 생각이 날 경우에는 수정안을 제안하기도 하지요.

올해는 ‘잡초들’이라는 이름을 제안한 친구에게 질문이 쏟아졌습니다.

“왜 하필 잡초입니까?

아무래도 잡초는 사람들에게 인식이 좋지 않은데요.”

“끈질긴 생명력이 있다고 말씀하셨지만,

우리들 이름이 잡초라는 것은 왠지 기분이 썩 좋지 않습니다!”

아이들 역시,

우리반의 '이름'이라는 것에 큰 의미를 부여하고 있는듯 합니다.

꽤 긴 시간동안, 다양한 의견을 내며 참여하는 걸 보면 그런 것 같습니다.

2시간 여의 치열한(!) 토의 끝에, 우리반 이름이 정해졌습니다.

2019년, 우리반 이름은 ‘나무들’입니다.

처음 제안되었던 ‘잡초들’이라는 이름이 발전해서 만들어진 이름입니다.

‘나무들’이라는 이름처럼 싱그럽고 오래가는 생명력,

크고 든든한 줄기처럼 믿음직한 관계,

그리고 시간이 갈수록 풍성해지는 우리반이 되면 참 좋겠습니다.